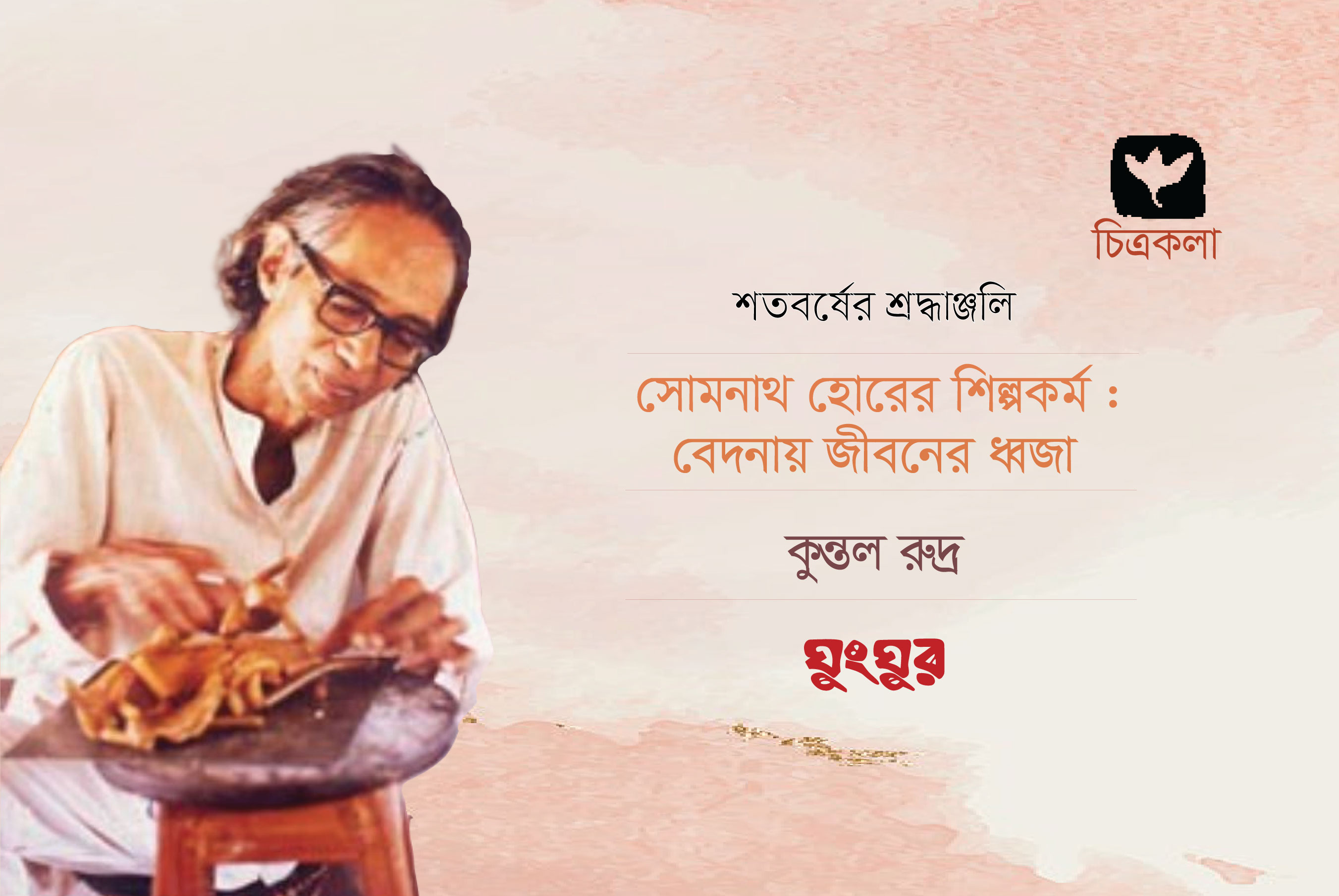

সোমনাথ হোরের শিল্পকর্ম : বেদনায় জীবনের ধ্বজা

কেউ কবিতা থেকে মিছিলে যান, আবার কেউ যান রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে। এর মধ্যে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এই প্রশ্নের কোনো মানে নেই। জীবন, সময়, পরিমণ্ডল, এক-একজনকে এক-একভাবে তাড়িত করে। মোদ্দা কথাটা হলো, পরস্পরের মধ্যে যাতায়তের পথ আছে, সম্পর্কটা মোটেই জল-অচল নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা, ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান সংগঠক মুজফফর আহমদের সঙ্গে নিজের যৌবনের চারটি বছর পার্টি কমিউনে এবং আর এক কিংবদন্তি কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর সঙ্গে একদা জেলে বন্দীজীবন কাটানো শিল্পী সোমনাথ হোরের সঙ্গে প্রায় তিন দশক আগে এইরকম কিছু কথা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে তাঁর লালবাঁধের বাড়িতে বসে। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যৌবনে কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক পরিবারে থাকার পর্বে তিনি ছবি আঁকলেও তা করেছিলেন শিল্পী হিসাবে, রাজনীতিক হিসাবে নয়। পরিণত পর্বে নিজের শিল্পীজীবনের সমগ্রতায় যৌবনের শিল্পদৃষ্টি উন্মেষের পর্বকে সেভাবে দেখতে চাইলেও পরমুহূর্তেই সত্যের কিছুটা ভিন্ন এক মুখ বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই তাঁর মুখে ভাষা পেয়েছিল :

‘আসলে আমি বক্তৃতা দিতে পারলে আমাকে বক্তৃতা দিতেই ডাকা হত। কিন্তু আমি ছবি আঁকতেই পারতাম, লিখতে বা বক্তৃতা দিতে পারতাম না। সেইজন্যে আমাকে দিয়ে ওই কাজটাই করানো হত।’১

শিল্পীর কাজ অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারি, সে-সব ছবি ছিল মূলত ড্রইং এবং স্কেচ, পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে প্রত্যক্ষগোচর বিশেষ দৃশ্যগুলি তুলে আনা। বিশ্বযুদ্ধের জন্য কলকাতার কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি তখন চট্টগ্রামে নিজের বাড়িতে। যুদ্ধের পিছনে পিছনেই এসেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ তার ছায়া বিস্তার করে ১৯৪২ সালেই। সোমনাথ হোরের প্রথম যৌবনে সেই বিমূঢ় সময়ে শিল্পী চিত্তপ্রসাদ তাঁকে মন্বন্তরের দৃশ্যাবলি স্কেচ করতে প্রণোদিত করেন। চিত্তপ্রসাদ এবং সোমনাথ হোর এঁরা দুজনেই ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির শিল্পী। ‘জনযুদ্ধ’ এবং People’s War, পার্টির এই দুই পত্রিকায় তাঁদের আঁকা সেইসব ছবি ছাপা হতো। দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।২ আশ্চর্যের ব্যাপার, এত মৃত্যুর পরেও সরকারিভাবে একে ‘দুর্ভিক্ষ’ বলে ঘোষণা পর্যন্ত করা হয়নি। কারণ, তা করলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারকে কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। ব্রিটিশ সরকার সে-দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না। এটা নিছক কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নয়, মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধ সংঘটনে সক্রিয়ভাবে সামিল হওয়া।

যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের কারণে অস্বাভাবিক রকমের মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে অহরহ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যাপক মজুতদারি এবং কালোবাজারি। বাংলায় খাদ্যঘাটতি মেটাতে বার্মা থেকে যে খাদ্য আমদানি করা হতো, যুদ্ধে জাপানিদের হাতে বার্মার পতনের ফলে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যবাহিনির জন্য বাংলা থেকে পাঠানো হচ্ছিল প্রচুর চাল। বাংলার খাদ্যাভাব যে ক্রমেই দুর্ভিক্ষের দিকে মোড় নিয়েছিল তার আরও কারণ, বাংলায় তখন দেশ-বিদেশের সৈন্য, প্রচুর সংখ্যায় যুদ্ধবন্দী এবং বার্মা ও আরাকান থেকে আসা অসংখ্য শরণার্থীর ভিড়, অথচ খাদ্যের জোগান নেই। খাদ্যাভাব মোকাবিলায় সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল না। তার সঙ্গে মুনাফাখোর অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি ও কালোবাজারি সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছিল। ফলে মহামারি, ভয়াবহ মৃত্যুযাত্রার অন্ধকারাচ্ছন্ন নিদারুণ পর্ব। ১৯৪৩ সালের মে মাসে অনাহারে মড়ক লাগল, ‘ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার বাংলায়।’ এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে সেই আকালের এক খণ্ডচিত্র :

‘মানুষের কষ্ট কল্পনার অতীত। সমগ্র জনগোষ্ঠী যেন নীরবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার যে চেষ্টা করবে সে সামর্থ্যও তাদের নেই। কেমন একটা হতবুদ্ধি অবস্থায় পেয়ে বসেছে তাদের। দরিদ্রতর অংশ, ফ্রি কিচেন যাদের জন্য, তারা অনাহারে এবং ঠাণ্ডায় মরছে। যখন তারা দেখে কিচেন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, ঠাণ্ডা জমির উপর শীতের আকাশের তলায় শুয়ে পড়ে, কোনো জামাকাপড় ছাড়াই। ক’দিন হয়ত টেনে হিঁচড়ে নিজেদের কিচেনের দরজা অবধি নিয়ে যায়। তারপর মৃত্যু এসে তাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই সুবিধেটুকুও নেই। তারা ফ্রি কিচেনে গিয়ে লপ্সি খেতে পারে না। তারা নীরবে অনাহারে মৃত্যু বরণ করে, বাড়িতেই।’৩

সেই দুর্ভিক্ষ যে আসলে মানুষেরই সৃষ্ট, এই মর্মান্তিক সত্য মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকরা। সেই অনুভবই ভাষা পেয়েছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরন্দ্র মৈত্র-সহ আরও বহু শিল্পীর গানে। মহাদুর্ভিক্ষের মৃত্যু আর হাহাকার এসে আছড়ে পড়ছিল কলকাতার রাজপথে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর নবজীবনের গান গীতিনাট্য সৃষ্টির কথাপ্রসঙ্গে নিষ্করুণ হৃদয়-বিদারক এক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন :

‘একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধার্ত শিশু টানাটানি করছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে। এর প্রচণ্ড অভিঘাত আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম–না না না!…মনে নেই কার বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম, কার কাগজ ধার করে কার কলমে লিখেছিলাম। সুর ও কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার উৎস থেকে ঝরণার মত বেরিয়ে এল।’৪

কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায় সেই ঐতিহাসিক ‘বেদনাকম্প্র জীবনায়ন’-এর সুর, ভাষা, চরিত্র, সংলাপ ও কাহিনি সৃষ্টি করছিলেন বাংলার ‘গর্জমান চল্লিশ’-এর অসংখ্য শিল্পীসাহিত্যিক। উপবাসক্লিষ্ট তমসাচ্ছন্ন সেই বিহ্বল দিনগুলিতে সুকান্ত ভট্টাচার্য ‘দুর্ভিক্ষের কবি’ বলে নিজেকে চিহ্নিত করে আশ্রয় খুঁজেছিলেন পিতামহপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের কাছে। অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাসসহ অন্যান্য কবি সেদিন মনুষ্যত্বের পরাভবে বেদনা-ক্ষোভ-প্রতিবাদের বাণীমূর্তি রচনা করেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য পর পর লিখেছিলেন জবানবন্দী , আগুন এবং তাঁর যুগান্তকারী নাটক নবান্ন। তুলসী লাহিড়ী লেখেন দুঃখীর ইমান এবং ছেঁড়া তার। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, মনোজ বসু, সোমনাথ লাহিড়ী, ননী ভৌমিক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং পরিমল গোস্বামীসহ আরও অনেকের গল্পে সেই মহা মন্বন্তরের নিষ্করুণ কাহিনি চিত্রে বাংলার মানব ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক পর্ব ধরা আছে । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মন্বন্তর’ উপন্যাসে দুর্ভিক্ষগ্রস্থ নরনারীর আর্তনাদ কাতর কলকাতার এই যে ছবি এক কথায় ইতিহাসেরই ডকুমেন্টেশন :

নিচে পথে পথে নারীকণ্ঠে ক্রমাগত চিৎকার ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে—মা-মাগো! মা-মাগো! মা-মাগো! মা-মাগো! চারটি ভাত দেবা মা-মাগো! মা-মাগো! মা-মাগো!

দু’চারটি বাড়ির দোর খুলছে। নিজেদের আহার্যের কিছু অংশ নিয়ে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে দিয়েই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এক মুঠো ভাত—নিরন্ন দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে।

সকলের দেবার সামর্থ্য নেই, প্রত্যাখ্যান করবার ভাষা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না; নিজেরা যে ওদের চেয়ে অনেক বেশি পেট পুরে খেয়েছে, তার জন্য লজ্জার সীমা নেই। মনে মনে অপরাধবোধ মাথা হেঁট করে দিচ্ছে।”

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশনিসংকেত, গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস পঞ্চাশের পথে, উনপঞ্চাশ, এবং তেরশ পঞ্চাশ, কমলকুমার মজুমদারের খেলার প্রতিভা এবং সুবোধ ঘোষের তিলাঞ্জলি-সহ আরও বেশ কিছু উপন্যাসেও সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মর্মঘাতী ছবি ফুটে উঠেছিল সেদিন।

বাংলার চিত্রকর এবং ভাস্কররাও সেই মানব-বিপর্যয়ে প্রবলভাবে তাড়িত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের জগতে ‘বেঙ্গল স্কুল’-এর শিল্পদৃষ্টির থেকে এক ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করে ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের বছরেই ‘ক্যালক্যাটা গ্রুপ’-এর জন্মের ঘটনাটি নিছক কাকতালীয় নয়। এই নতুন গ্রুপের জন্মপ্রসঙ্গে উত্তরকালে পারস্পরিক কিছু ভিন্নমত দেখা গেলেও বেঙ্গল স্কুলের পুরাণকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা থেকে সরে এসে তাঁদের মানবকেন্দ্রিক শিল্পের স্পৃহার ক্ষেত্রে সমকালীন জীবনের পটভূমি ও তার অভিঘাতের গুরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করাও যায় না। এঁদের মধ্যে প্রদোষ দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোপাল ঘোষ এবং গোবর্ধন আশের কাজে প্রত্যক্ষভাবেই দুর্ভিক্ষ বিষয় হয়ে উঠেছিল। ভয়াবহ সেই দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতাই তাঁদের সমকালীন জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে প্রণোদিত করেছিল। গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত না হলেও জয়নুল আবেদিনের ছবিতেও দুর্ভিক্ষের যে প্রবল ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয় সেও মূলত একই কারণে। নিসর্গপ্রকৃতিতে আবদ্ধ ছিল তাঁর চোখ, দুর্ভিক্ষের মৃত্যুমিছিলের অভিঘাতে চোখ ফিরল মানুষের জীবনের দিকে, সহজলভ্য র্যাপিং পেপারে একের পর এক মন্বন্তরের অমানবিকতার স্কেচ বেরিয়ে এল কালো কালিতে। মন্বন্তরের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে সমসাময়িক বাস্তবতা থেকে দূরে থাকা শিল্পীরাও সেদিন তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ‘অন্নপূর্ণা যার ঘরে/ সে কাঁদে ক্ষুধার তরে/ এ বড় মায়ার পরমাদ’ শিরোনামে ধ্যানমগ্না অন্নপূর্ণার সামনে কঙ্কালসার শিবের নৃত্যের ছবি এঁকে নন্দলাল বসু তাঁর নিজস্ব ঢঙে প্রতীকমাত্রায় সেই দুর্ভিক্ষকে ব্যঞ্জিত করেছিলেন।

কেবল দ্রষ্টা নন, চল্লিশের দশকের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবেই যুদ্ধ ও মন্বন্তরে নিরীহ মানুষের দুঃখকষ্টের দৃশ্যগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন সোমনাথ হোর। সেই পটভূমিতে আঁকা ছবিগুলির স্থায়ী মূল্য নিয়ে শিল্পীর তখন কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না। দুর্ভিক্ষের গভীরতা বা ব্যাপকতা নয়, সাম্রাজ্যবাদী সরকার যেহেতু দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বটাই অস্বীকার করছিল তাই আপন হৃদয়ের সংবেদনশীলতা দিয়ে মন্বন্তরের প্রামাণ্য দলিল রচনায় ও সাক্ষ্যদানে নিজের অপরিমার্জিত শিল্পসক্ষমতাকে কাজে লাগাতেই তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। সেই কাজের শিল্পসাফল্য নিয়ে ভাববার কোনো সময় বা সচেতন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না।‘আমার চিত্রভাবনা’য় তাঁর মুখে সেই কথাই শুনি আমরা :

‘কিছুদিনের মধ্যেই তেতাল্লিশ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর এলো। তখনই কমিউনিস্ট শিল্পী চিত্ত প্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। উনি আমাকে রাস্তায় রাস্তায় হাসপাতালে সঙ্গে নিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেন—কী করে ভুখা এবং অসুস্থদের ছবি আঁকতে হয়। আমি কাঁচা হাতে তাই করতে লাগলাম।…পোস্টারে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বন্ধুদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে এক নতুন ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম।…গণনাট্য সংঘের গান, আমাদের পোস্টার তখনকার দিনে এক নতুন হাওয়া তৈরি করল।’৫

রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দুর্ভিক্ষের স্কেচ আঁকার সূত্রে সোমনাথ হোরের এই শিল্পচর্চা যে আসলে রাজনৈতিক আন্দোলনেরই অংশ, শিল্পীর এই স্বীকারোক্তির পরেও কিছু কথা থাকে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, সেই ছবিগুলি আঁকতে গিয়ে যে জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয় তার অভিঘাত চেতনায় ক্রমশই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। মন্বন্তরের অবসানে জীবন স্বাভাবিকতায় ফিরলেও শিল্পীকে সমগ্র জীবন নীরবে আলোড়িত করেছে মানবতার ক্লেশ যন্ত্রণার সেইসব ক্ষত। তারা যেন আজীবন বেদনামথিত মৌন মিনতির মতো বারবার তাঁকে বলেছে—এই ক্ষত তুমি যেন কখনো ভুলো না। মিনতি কখন তাঁর অজানিতেই একটি বাণী হয়ে উঠেছিল। আর সেই বাণীর স্থায়ী প্রণোদনাতেই তাঁর শিল্পী জীবনের পথরেখা সুচিহ্নিত হয়ে যায়। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় আসার সূত্রে তাঁর শিল্পীসত্তা এক বৃহত্তর পরিসর পেয়ে যায়। একদিকে সরকারি আর্ট স্কুলে জয়নুল আবেদিনের মতো শিক্ষকের কাছে শিল্প-প্রশিক্ষণ, অন্যদিকে গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশসহ আরও বহু উজ্জ্বল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য এবং কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার উত্তাপ তাঁর শিল্পীমানসের দ্বার উদঘাটনে বিশেষ উল্লেখনীয় ভূমিকা নিয়েছিল।

সোমনাথ হোর রাজনীতির যে পাঠশালায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে আজকের নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতা ও দলসর্বস্ব রাজনীতির দুস্তর ব্যবধান। তিনি যখন চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মৃত এবং অর্ধমৃত মানুষগুলির ছবি আঁকছিলেন কিংবা ১৯৪৬ সালে তাঁর আঁচড়ে যখন রংপুরে তেভাগার দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকেরা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছিল তখন তিনি পার্টি পত্রিকার ইলাস্ট্রেটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও অজানিতেই তাঁর দৃষ্টি ছুঁতে চাইছিল বৃহত্তর জীবনকে। সমকালকে প্রবলভাবে নির্ভর করেও তার সীমাতেই আবদ্ধ থাকতে চাইছিল না তাঁর মনের চোখ। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত চট্টগ্রাম পর্বের মতোই অব্যবহিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর রংপুর এবং চা-বাগিচা যাত্রা ঘটলেও তিনি আসলে মানুষের জীবনকেই খুঁজে ফিরছিলেন, পেন্সিলে কালিতে তাকেই ভাষাদান করছিলেন। জীবনসন্ধানের সেই প্রবল তাড়নার কথা নিজেই বলেছেন চা-বাগিচার কড়চার ভূমিকায়। সেই জীবন, যার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত দরিদ্র শোষিত নির্যাতিত মানুষ :

‘মাঝে মাঝে নেশার মত পেয়ে বসত দরিদ্র শোষিত এই মানুষগুলির মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা। তাদের মুখে তাদের কথা শুনতাম, তাদের সঙ্গে ঘুরে মিটিং-এ মিছিলে যেতাম, শিকারেও গেছি তীর ধনুক বল্লম নিয়ে, আর ভালোবেসে ছবি এঁকেছি। … অবলা সুরধুনী সূর্যমণিরা, যারা মালিকের লোকেদের তীব্র ঘৃণায় সরিয়ে রাখত, তারাই আমাদের অলাজ সুযোগ দিয়েছে ছবি আঁকার–কমরেড নামাংকিত পাসপোর্ট ছিল বলে। তাদের, তাদের ছেলেমেয়েদের এবং স্বামীদের সেই প্রতিকৃতিগুলি আমার শিল্পকর্মে নানাভাবে যাওয়া-আসা করেছে।’

তাঁর তেভাগার ডায়েরিতে কৃষক সংগ্রামের স্কেচের পাশাপাশি জীবনযাত্রার অন্যান্য ছবিগুলিতে বৃহত্তর এবং পূর্ণাঙ্গ এক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। আরও লক্ষণীয় হলো, একই সঙ্গে উঠে এসেছে পোর্ট্রেটধর্মী বেশ কিছু স্কেচ। তেভাগার লড়াই কেবল রংপুরের মতো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না, অবিভক্ত দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ব্যাপক সংগ্রামের লড়াকু মুখগুলি কেমন ছিল তার পরিচয় মেলে ওই পোর্ট্রেটধর্মী স্কেচগুলির সূত্রে। তবে এরা সকলেই যে সংগ্রামী মানুষের মুখ হিসাবে উঠে এসেছিল এমন নয়। পার্টির পক্ষ থেকে সাংবাদিকতার কাজ করতে গিয়েও শিল্পীর চোখ পোর্ট্রেট করার মতো মুখ খুঁজে ফিরছিল, অন্যথায় জোতদারদের ভাড়া করা ভুটিয়া দারোয়ানের মুখ সেখানে উঠে আসবে কেন! মানুষের মুখ ছবির বিষয় হয় তাদের বিশিষ্ট দৃশ্য গ্রাহ্য রূপের কারণে। সেইরূপে যেমন জীবনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ থাকতে পারে, তেমনি আবার তার সূত্রে একটি গল্প বা আখ্যান ও প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠতে পারে। লক্ষণীয়, তেভাগার ডায়েরির পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে সকলেই লড়াইয়ের বিশিষ্ট চরিত্র নয়। সাংবাদিকের ক্যামেরায় যখন উজ্বল হয়ে কেন্দ্রে বিরাজ করে আন্দোলনের নেতার মুখ, তখন শিল্পীর দৃষ্টিকোণে ঘুরে যেতে পারে ছবিটাই, ঠিক যেমনটি ঘটেছে তেভাগার ডায়েরির ‘পার্টি কর্মীদের বৈঠক’- এর ছবিতে। কোনো নেতা নয়, শিল্পীর চোখ বিশেষভাবে ওই কর্মীদের চোখেই নিবিদ্ধ।

নেতার অন্ধকারাচ্ছন্ন শরীরের পশ্চাৎ ভাগ ছবির অনেকটা স্থান জুড়ে থাকলেও শ্রোতা কর্মীদের চোখে ঠিকরে পড়া আলোর উজ্জ্বল তাই হয়ে উঠেছে ছবিটির কেন্দ্রীয় বিষয়। নিশ্চিত একটি গল্প সেখানে ধরা দেয়, তারা কেবল শুনছে না, একই সঙ্গে নিঃশব্দে নিজেদের সঙ্গে এক গুরুতর বোঝা পড়া করে চলেছে। তাদের চোখের সেই দৃষ্টিই অকথিত গল্পটিকে দর্শকের চেতনার ক্যানভাসে উদ্ভাসিত করে তোলে। আবার কেউ যখন নিজের একটি মাত্র ক্রিয়ায় নিজেই এক গল্প হয়ে ওঠে, তখন ছবি না এঁকে শিল্পীর উপায় থাকে না—ঠিক যেমনটি ঘটেছে তেভাগার ডায়েরির বাবুরি বর্মনের মা-র ক্ষেত্রে। এখানে ব্যাখ্যার পরিবর্তে বরং শিল্পীর বর্ণনা সরাসরি দেখে নেওয়াই ভালো :

“আজ বাবুরি বর্মনের মায়ের একটি স্কেচ নিলুম। এই বৃদ্ধার বয়স সত্তরের উপরে। ইনিই গাইন হাতে কোরামল ডাগার পিঠে কয়েক ঘা বসিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম—‘মাড়োয়ারীকে মারতে গেলেন, আপনার ভয় করলো না?’ তিনি বললেন—‘ভয় কেনে? আমার ছাওয়ালগুলোকে ডাঙাইচে (মারচে), আমি ডাঙামু না?”৬

একটি ঘটনার সূত্রে গল্পের ফ্রেমের বাইরে থেকে ছবির একেবারে কেন্দ্রে চলে এসেছে আধিয়ারের মা।

১৯৪৫ সালে সোমনাথ হোর কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার গণ্ডিতে আসার সুবাদে শিল্পচর্চায় প্রশিক্ষণই শুধু নয়, তাঁর শিল্পবোধও দ্রুত পরিপক্ব হয়ে উঠছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ণায়ক পর্বের উত্তেজনা-উন্মাদনার প্রবল জোয়ারেও তাঁর দৃষ্টি ডানা মেলছিল শিল্পের গহনে। ১৯৪৮-এ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার, জেল থেকে পরীক্ষা দেওয়া, মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আবার আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হওয়া, পুলিশের জাল এড়াতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় লুকিয়ে ফেরা—এই অস্থির জীবনেও শিল্পের লক্ষ্যে অবিচল থেকে অনন্য এক সংগ্রামে রত থাকতে হয় তাঁকে। সেই সময়ে করা তাঁর বহু কাজ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের গুদামঘরে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সক্রিয়তার মধ্যে থেকেই শিল্পী হিসাবে নিজের পথসন্ধানে তিনি তখনো ব্যাপৃত। কিন্তু ১৯৫২ সালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনুসারী শিল্পকলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়। ওই বছর কলকাতায় সোভিয়েত চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী হয়। সেখানে প্রদর্শিত ছবির প্রকরণ এবং প্রয়োগে তিনি বিশেষ উৎসাহিত হলেও একই সঙ্গে তাঁর চোখে সেগুলির মধ্যে স্বতস্ফূর্ততার অভাব ধরা পড়ে। মনে হয়, ছবিগুলি যেন কিছুটা আরোপিত। মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে সমাজলগ্ন শিল্পরচনার স্বপ্ন যেন ভিন্নতর রূপে উস্কে ওঠে তাঁর মনে। সে ছবি ছলনাহীন, সহজ, উচ্চকিত নীতিমূলকতার ঘোষণাবর্জিত। কম্যুনিস্ট আদর্শে আস্থাশীল থেকেও তাঁর নিজস্ব বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সচেতনভাবে শিল্পসন্ধানের স্বকীয় পথ কাটার প্রস্তুতি শুরু হয়। পথ খুঁজতে চেয়েই এইসময়ে একদা শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সমীপে নিজের কিছু কাঠখোদাইয়ের কাজ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। বিনোদবিহারীর পরামর্শ তাঁর শিল্পচেতনায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে দেয়। যাঁর বিষয়মুখীনতা সচিত্রকরণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসপ্রবণতায় আক্রান্ত ছিল, তিনি নতুন করে জানলেন ছবির অন্তর্লীন জ্যামিতিক কাঠামোর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বের কথা। আরও জানলেন, শিল্পীর কাজ কখনই অবিকল অনুকরণ নয়। সেই সময়ে পশ্চিমি ধারার শিল্পশিক্ষায় অনুকৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। বিনোদবিহারীর পরামর্শেই সোমনাথের চেতনায় দৃশ্যগ্রাহ্য এক ভাষা সৃষ্টির বোধ জন্ম নেয়। ছবির স্পেস যে স্বাভাবিক স্পেসের চেয়ে ভিন্নতর এবং শিল্পকলার রচনাকৌশলে সেটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিনোদবিহারীই তাঁকে সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলেন। এর ফলে তেভাগা আন্দোলন পর্বের ‘রাতে খুলি বৈঠক’ এবং ‘পার্টি কর্মীদের বৈঠক’ ছবি দুটিকে ১৯৫৩ সালে তিনি যখন কাঠে খোদাই করেন তার মধ্যে স্পষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন ধরা পড়ে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার ভয়াবহতাও তাঁর অবচেতনে থেকে বাঁটালির আঘাতে সপ্রাণ গভীরতা পায়। মাধ্যম ও করণকৌশলের যোগসূত্র ঘটতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমভাগ থেকেই তাঁর চেতনায় সাম্যবাদী দর্শন এবং সাম্যবাদী পার্টির তফাৎ ধরা দিচ্ছিল, বুঝতে পারছিলেন রাজনৈতিক স্থূলতা থেকে মুক্ত হতে না-পারলে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়বে। শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করে ১৯৫৬ সালে পার্টি ও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করেন তিনি। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং বোঝা পড়াটি যথেষ্ট স্বচ্ছ থাকায় নেতৃত্বও তাঁর সিদ্ধান্তে সম্মতি জানান।

এরপর আর পার্টির জন্য ছবি আঁকা নয়, শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে তাঁর আপন অন্তরাত্মার উন্মোচন। সোমনাথ হোরের সমগ্র কাজের মধ্যে ড্রয়িং এবং স্কেচ সবচেয়ে বেশি। সেগুলির একাংশ দর্শকের চোখে অনেকটা উড এনগ্রেভিং, উডকাট, এচিং আর এনগ্রেভিং প্রিন্টের মতো দেখায়। কোন-কোনটা আবার যেন পরবর্তী জীবনে তাঁর করা ব্রোঞ্জমূর্তির দ্বিমাত্রিক রূপ বলে মনে হতে পারে। আসলে তাঁর ড্রয়িং এবং স্কেচগুলি নিছক দৈনন্দিন অভ্যাসের ফসল ছিল না, স্বতন্ত্র শিল্পপ্রয়াসের ফল হিসাবেই সেগুলি শিল্পরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। বিশেষত নিপুণ দক্ষতায় চলমান শরীরের অঙ্গসংস্থান ফুটিয়ে তোলায় তারা এক অনন্য মাত্রা পেতে থাকে। পেশাজীবনে ছাপাই ছবি ছিল তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র। এই সময়ে কাঠখোদাই এবং কাষ্ঠতক্ষণ (এনগ্রেভিং) করে রিলিফ পদ্ধতিতে এবং পরে রিলিফের সঙ্গে স্টেনসিল পদ্ধতি মিশিয়ে ছবি ছাপাই-এর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন তিনি। এই নিজস্ব শৈল্পিক উদ্ভাবন তাঁকে বিশিষ্টতা প্রদান করে। এর পরের ধাপে আসে ইন্তাল্লিও পদ্ধতিতে ছবি ছাপাই, প্রথমে সাদা-কালোর পরে আসে রঙিন ছবি। তারপর প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে লিথোগ্রাফ ছাপেন শিল্পী। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মাধ্যম এবং করণকৌশলের রূপান্তরের সূত্রে বৈচিত্র্যসাধন করে সোমনাথ তখন নিত্য উদ্ভাবনের পথে চলছিলেন যেন। তাঁর পাল্প প্রিন্ট এবং সাদার উপর সাদা ছাপাই আধুনিক ভারতীয় ছাপাই-ভাস্কর্যে এক তুলনাহীন সংযোজন। শিল্পের ভাষা নির্মাণে বিচিত্র উপাদানের ব্যবহার এবং কৃৎকৌশল ও পদ্ধতি-প্রকরণের সমন্বয় সাধনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, সেই কারণেই তাকে অনুকরণ করা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করার, সোমনাথ হোরের কাজে বিষয় ভাবনায় তেমন লক্ষণীয় নতুনত্ব নেই, মূলত একটি বিষয়কে আবর্তন করেই তিনি কাজ করে গেছেন সমগ্র শিল্পজীবন। বহুদিন অবচেতনে সক্রিয় থেকে সেটি তাঁকে দিয়ে ছবি করালেও তাঁর সচেতন স্তরে তা পরে ধরা দিয়েছে। সেই বিষয়টি ঠিক কী? শিল্পী নিজে তাকে Wounds বা ক্ষত বলে চিহ্নিত করেছেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা দাঙ্গায় চোখে দেখা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমাতেই তা ফুরিয়ে যায় না, বরং সেই অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছে, প্রকাশের ভাষা খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মনের অবচেতন থেকে একে একে উঠে এসেছে তারই নানা অবয়ব। আহত মানুষগুলি তাদের ক্ষত নিয়ে শিল্পীর চেতনার গহীনতলে স্থায়ীভাবে খোদাই হয়ে ছিল। প্রকাশের বিস্ফোরক তাড়নায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন রূপে তারা ফুটে বেরিয়েছে। ক্রমে বিশেষ একটি পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনাত্মক প্রকাশের পথ ছেড়ে মানুষের যন্ত্রণাকাতর দশার চিত্রধর্মী সমতাসন্ধানে অবতীর্ণ হন সোমনাথ। তাঁর কাজগুলি আরও বলিষ্ঠ এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রাণময় হতে থাকে। ছবির মানবাকৃতিগুলি অনুপুঙ্খ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক আততিতে সহ্যাতীত যন্ত্রণাভোগের প্রতীক হয়ে উঠতে থাকে। দুর্ভিক্ষের থিম নিয়ে দেড়-দুই দশক পরেও সোমনাথ কাজ করেছেন, সেইসব কাজে দুর্ভিক্ষের ডকুমেটেশন নয়, তার স্থান নিয়েছে ধ্বস্ত এক সামাজিক পরিস্থিতির চিত্রকল্প, যেখানে মূল থিম এবং তার দৃশ্যকল্পগুলি অনেক বেশি সংহত রূপে ধরা দিয়েছে। কখনো সেগুলি খুব কাছে থেকে দেখানো, আবার কখনো ক্ষতের দৃশ্যগ্রাহ্য রূপটির বিস্ফারিত অবয়ব যেন। এইভাবে তিনি ক্ষতদীর্ণ সমাজের একেবারে আনকোরা রূপটিকে শিল্পজারিত করে সফলভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

১৯৪২-৪৩ থেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের সূত্রে উদ্বাস্তু হয়ে পড়া মানুষের বিহ্বলবিমূঢ় যন্ত্রণায় ব্যথিত শিল্পী মানবতার ক্ষত নিয়ে কাজ করলেও ক্ষতচেতনা তাঁর শিল্পের কেন্দ্রীয় কন্সেপ্ট হিসাবে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছিল আরও আড়াই দশক পরে। ‘আমার চিত্রভাবনা’য় সে-কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন :

“১৯৬৮/৬৯ থেকে সমাজ জীবনে এক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার বিকাশ ঘটে। চারদিকে অর্থহীন হানাহানির তাণ্ডব চলতে থাকে। শত্রুমিত্রের ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে যায়। শ্রেণি সংগ্রামের নামে সমাজের এবং প্রশাসনের অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত দুর্বল অংশের উপর অহেতুক আক্রমণ চলে। এই আন্দোলন মানুষের মনে আশ্বস্ততার চেয়ে ভয়ের সঞ্চার করে বেশি, আমার মনে জন্ম নেয় –ক্ষতচিন্তা ।”৭

দীর্ঘ সময় ধরে মূলত এক ধরনের ভাবনা-অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পকর্মে প্রকাশিত হলেও সেটিই যে তাঁর শিল্পসাধনার কেন্দ্রীয় থিম হয়ে উঠেছে, শিল্পীর এই উপলব্ধি ঘটেছে পরে। পঞ্চাশের দশকের থেকে তিনি থিম নয়, শিল্পের করণকৌশল, বিভিন্ন মাধ্যমে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে যখন সন্ধানী তখন তাঁর অজানিতে পূর্বোল্লিখিত ভাবনা-অভিজ্ঞতাই নতুন নতুন মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠছিল। অদ্ভুত হলেও সত্যি, সচেতনভাবে শিল্পের নান্দনিকতার অভিলাষে তিনি যখন বিষয়কে ছাপিয়ে যেতে সচেষ্ট তখন অন্তর্লীন ফল্গুর মতো বিষয়ই প্রকাশের অভিমুখ নির্ধারণ করে দেয় যেন। তাই বিশ শতকের ষাটের দশকের প্রান্তদেশীয় এক অতি বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে শিল্পী তাঁর ক্ষতচিন্তা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠলেও পর্বে পর্বে নতুন মাধ্যমে কাজ করার যে ঔৎসুক্য, তার ভিতরে ওই ‘ক্ষতচিন্তা’ই প্রাণপাখির মতো অবিরাম ক্রিয়া করে চলেছিল। তিনি কাঠ খোদাইয়ের কাজ করছিলেন, আর হাতুড়ি-বাঁটালি কাটাকুটির মাধ্যমে আসলে অবচেতনের ক্ষতকেই মূর্ত করে তুলছিলেন। আবার যখন তিনি এচিং করছিলেন তখন অ্যাসিডে প্লেটগুলি খেয়ে খেয়ে আর এক রকমের ক্ষত মেলে ধরছিল চোখের সামনে।

প্রশ্ন জাগতে পারে খোদাই বা রিলিফের মতো কাজে যে ত্রিমাত্রিক রূপ ধরা দেয়, তাকেই কি আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি শিল্পীজীবনের চূড়ান্ত পর্বে ভাস্কর্যের পথে হাঁটলেন? নিছক নতুনত্ব অভিলাষে তিনি নতুন মাধ্যমে নিরীক্ষার কথা কখনোই ভাবেননি, স্বভাবের গভীর থেকে সিরিয়াস কোনো শিল্পীই এমন অর্থহীন নতুনত্ব-অভিলাষী হন না। ভাস্কর্যকে যে মুঠো করে ধরা যায়, তার অনুভববেদ্য দিকটি হল-কেবল ছুঁয়ে নয়, আঁকড়ে ধরে তাকে অনুভব করা। চারিদিক থেকে আবর্তন করে তার সমগ্রতাকে দৃষ্টি দিয়ে মেপে মেপে পরিপূর্ণতার বোধে উত্তীর্ণ হওয়া। এক্ষেত্রে ব্রোঞ্জ মূর্তির আগে সোমনাথের ‘সাদার উপরে সাদা’ বিমূর্ত কাজের অভিজ্ঞতার কথাটিও আমাদের মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই কাজগুলির বিমূর্ততা থেকে ক্ষতচিন্তার গভীরতাটি অনেকটাই বোঝা যায়। আক্রমণকারী বা তাদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পীড়িত ও আক্রান্তের ক্লেশ-বেদনা অপরিবর্তিতই থাকে। এই বোধ থেকেই কেবল পীড়নের অনুভব বা তার চিত্রকল্প নয়, শিল্পী হিসাবে সেই ক্রিয়ার দৈহিক অভিজ্ঞতাকে দর্শকের চোখে ফুটিয়ে তুলতেই তিনি বিমূর্ততার পথে হাঁটেন। লক্ষণীয়, তাঁর ‘সাদার উপর সাদা’ কাজগুলি বিমূর্ত হলেও তাদের জন্মের প্রক্রিয়ায় ছিল প্রকৃত ক্ষতেরই অনুরূপ অভিঘাত। মাটির পাত বা মোমের পাতে নানারকম অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে, কখনো বা আগুনে ঝলসে বিমূর্ততাকে মূর্ত করে তোলা হয়েছিল। তারপর সিমেন্টের ছাঁচ নিয়ে তার উপর কাগজের মণ্ড বিছিয়ে জন্ম নিয়েছিল হাতে তৈরি কাগজের সেই অভিনব ক্ষতরূপ। সেখানে কোনো অবয়ব নেই, কেবলমাত্র তার ক্ষতটুকুই আছে, এইভাবে গড়ে ওঠা খণ্ডের মধ্যে এক নিঃশব্দ হাহাকার তাকে এক ভিন্নতর মাত্রা এনে দেয়। কার ক্ষত, কবেকার, কী-ই তার কারণ? স্পষ্ট কোনো উত্তর নেই তার, আছে কেবল গভীর, স্থায়ী এক আঘাতের বোধ—মানুষের, মনুষ্যত্বরের, প্রকৃতির। সেই গভীর অথচ কাগজের মতো হাল্কা ক্ষতের শুভ্র করুণার্দ্র বিমূর্ততা স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে বেদনাঘন এক পৃথিবীতে আমাদের নিয়ে যায় যেন।

মুঠিভরা জীবনের তাগিদে ওই বিমূর্ততা থেকে তিনি মূর্তিতে পৌঁছেছিলেন। ভাস্কর্য মাধ্যম হিসাবে তাকে গ্রহণ করেননি শিল্পী। এমনকি ওই কাজগুলি সম্পর্কে ‘ভাস্কর্য’ শব্দটিতেও তাঁর মৃদু আপত্তি। তিনি ওগুলিকে ‘ব্রোঞ্জ’ বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ভাস্কর্যের কোনো দীক্ষাও তাঁর ছিল না। ১৯৭৪ সালে শুরুটা হয়েছিল খুবই ক্যাজুয়ালি, অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই। শিল্পী তখন প্রায় মধ্যপঞ্চাশে। ছাত্রদের ফেলে দেওয়া মোমের টুকরো কুড়িয়ে আঙুলের চাপে ভেঙে জুড়ে, আগুনে ঝলসে মূর্তি রচনার খেলা। সেই খেলার পরিণামে ১৯৭৭ সালে জন্ম নেয় চল্লিশ ইঞ্চি উঁচু চল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের, নবজাত সন্তান বুকে এক মাতৃমূর্তি—পরাক্রমশালী আগ্রাসী আমেরিকার সেনাবাহিনীকে চূড়ান্ত পর্যুদস্ত করায় সংগ্রামী ভিয়েতনামের প্রতি শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য। যেদিন সেই মূর্তি শেষ হয় সেই রাতেই শান্তিনিকেতন কলাভবনের স্টুডিও থেকে রহস্যজনকভাবে সেটি হারিয়ে যায়। শিল্পী ক্ষুব্ধ এবং বেদনাহত হলেও মূর্তি গড়া ছাড়েননি। তবে বৃহদাকার মূর্তি ছেড়ে হাতের তালুতে রেখে দেখার মতো ছোট ছোট আকারের মূর্তি সেগুলি। তাদের ওজন নেই, বস্তুপুঞ্জ নেই, আয়তন নেই। আছে শুধু এক ক্ষতরূপ। সরাসরি মোমের উপরে কাজ করা, কোনো ছাঁচ নেই, সুতরাং কপি করার পথও নেই। এইরকম প্রতিটি প্রয়াস একটিমাত্র মৌলিক শিল্পকর্মের জন্ম দিয়েছে।

তাঁর ব্রোঞ্জের কাজগুলির মুখ্য বিষয় ক্ষুধা। ১৯৪২-৪৩ এর দুর্ভিক্ষের দৃশ্যগুলি সারাজীবন সোমনাথকে তাড়িয়ে ফিরেছে। তারই বেদনাবোধ ভাষা পেয়েছে উচ্চতলবিশিষ্ট এই শিল্পকর্মগুলিতে। মানুষ এবং জীবজন্তুর অবয়বে অপুষ্টির লক্ষণ, অবতল অভুক্ত শরীর, ঝুঁকে পড়া পিঠ, শূন্য দৃষ্টি—প্রাণের অধিকার বঞ্চনায় করুণাঘন প্রতিবাদের অনন্য সব প্রতিমূর্তি। আকারে ক্ষুদ্রাবয়ব এই মূর্তিগুলি অনেকটা যেন কবিতার মতো, অথবা ছোটগল্পের—ক্ষুদ্রের মধ্যে কী বিস্ময়কর বিশালতার ব্যঞ্জনা! প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন কাজই নির্ণায়ক কোনো বিশেষ অর্থের অভিমুখী নয়, তারা একাধিক সম্ভাব্য অর্থের আবহ সৃষ্টি করে। শিল্পকর্মের বাণিজ্যিক মূল্যের মানদণ্ডে নয়, জীবনের পরিপূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পকে খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোথায় সে জীবন? চারিদিকে কেবলই ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু, আক্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, বেদনাবিধুর এবং খণ্ডিত জীবনের ছবিই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার শিল্প-প্রতিমান যে সুডৌল সুষম রূপে মূর্ত হতে পারে না এই উপলব্ধি থেকেই এই সব মূর্তিগুলিতে আকারের অপ্রতিম ব্যঞ্জনাময়তা ধরা দিয়েছে বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত এই মূর্তিগুলি যেন আঘাতক্ষত মানবতার সবচেয়ে অভিব্যক্তিব্যঞ্জক রূপায়নের এক অনন্য মহাযাত্রা হয়ে উঠেছে।

ড্রইং-স্কেচ থেকে কাঠ-খোদাই, এচিং, ছাপাই-ছবি, সাদার-উপর-সাদা এবং ব্রোঞ্জ মূর্তি–এইসব বহুধাবিচিত্র মাধ্যমে সারাজীবন ধরে সোমনাথ যে শিল্পের নতুন নতুন ভাষাসন্ধান করেছেন সেটি যেমন তাঁর বিষয়ভাবনার তাড়নাজাত, তেমনই তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে অন্বিত হয়েছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শকে ভাষ্য প্রদানের এক নিহিত আকুতি। সেই আকুতিই তাঁর বিষয়চেতনা এবং ভাষাসন্ধানকে দেশ-কালগত পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করেছে। সোমনাথ তাঁর স্থানিক অভিজ্ঞতাজাত শৈল্পিক প্রেরণাকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করে বৃহত্তর মানবসমাজ, জীবন ও দেশকালকে সার্থকভাবে স্পর্শ করেছেন। অবশ্য তার জন্য তাঁকে চড়া মূল্যও দিতে হয়েছে। ক্ষতের শিল্পিত রূপকে ধরতে গিয়ে নাইট্রিক এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের ধোঁয়া তাঁর প্রশ্বাসে মিশে শ্বাসনালীতে নিঃশব্দে মারণক্ষত সৃষ্টি করে চলেছিল। নীলকন্ঠের মতো সেই বিষজ্বালা আপন শরীরে তিনি বহন করেছেন আজীবন। তাঁর কণ্ঠনালি থেকে রক্তের সেই উৎসার যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরাই জানেন সময়ের ক্ষত মনে এবং মনের ক্ষত তাঁর শরীরে কীভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ছাপাই ছবির সর্বমাধ্যম-পারঙ্গম অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, ভাস্কর্যের জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী সোমনাথ হোর তাঁর মানুষী প্রতিমা এবং বিমূর্ত রচনাগুলির সূত্রে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার যে দৃশ্যগ্রাহ্য অনন্য জগৎ নির্মাণ করে ভাবীকালের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছেন সেগুলি আধুনিক ভারতীয় শিল্পে এক নতুন দিগন্তের আলো নিয়ে এসেছে। জীবন এবং শিল্পকে অদ্বয় বন্ধনে বিন্যস্ত করে মানবিক বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার এই যে বিধুর কথামালা তিনি রচনা করে গেছেন অস্ফুটে তারা আমাদের কেবলই বলে চলে—এই ক্ষত, এই ব্যথা, সে কি ভুলবার, সে কি ভোলা যায়!

তত্ত্বসূত্র :

১. শিল্পী সোমনাথ হোরের সঙ্গে কিছুক্ষণ, কুন্তল রুদ্র-যুবশক্তি, শারদ সংখ্যা ১৪০১ পৃ. ১১৭

২. নৃতাত্ত্বিক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত কমিটির রিপোর্ট- সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন, অনুরাধা রায়, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০০০ পৃ. ৪১

৩. ঐ পৃ. ৪১

৪. ঐ পৃ. ৫১

৫. সীগাল বুক্স, ১৯৯২ পৃ. ৪-৫

৬. তেভাগার ডায়েরি, সুবর্ণরেখা ২০১০ পৃ. ৪৫

৭. সীগাল বুক্স ১৯৯২ পৃ. ১৪

কুন্তল রুদ্র কবি ও প্রাবন্ধিক, ভারত