অতিথি সম্পাদকীয়

সেই ব্রিটিশ শাসনামলে আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর এক গল্পে ‘কারো কপালে কোনো ধরনের চাকুরি না-জুটলে একমাত্র উপায় হলো পত্রিকার সম্পাদক হওয়া’ বা তেমন কিছু লিখেছিলেন। অর্থাৎ সম্পাদক হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা ছিল বেকার হওয়া। বছর পাঁচেক থেকে আমি বেকার জীবনই অতিবাহিত করছি। সপ্তাহ চার আগে তীর্থযাত্রী তিনজন তার্কিক-এর মতো প্রাচীন দর্শনভিত্তিক গ্রন্থের লেখক ডা. হুমায়ূন কবির হয়তো সুদূরের সেই উপমাটি মাথায় রেখেই আমাকে ঘুংঘুর-এর বর্তমান সংখ্যার অতিথি সম্পাদনা করার অনুরোধ করেছেন। কথায় আছে ‘ভিক্ষার চাল কাড়া বা আকাড়া’! আগপাছ না-ভেবে আমিও তা গ্রহণ করে ফেললাম। সময়ক্ষেপণ না-করে তিনিও সেই মর্মে লেখা আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বসলেন।

তিন সপ্তাহ না-পেরোতেই জানালেন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ মিলিয়ে পৌনে তিনশো লেখা জমা পড়েছে। তিন দশক আগে ডিসি এলাকার একটি ত্রৈমাসিক নিউজলেটারের সম্পাদনা করার সময়, একশো শব্দের একটি লেখা আদায় করতেও আমাকে লেখকের পেছনে মাসের পর মাস ধর্না দিতে হতো। সেই তুলনায় একটি বিজ্ঞপ্তিতেই পৌনে তিনশো লেখা হাতে পেয়ে একদিকে যেমন উল্লাসে ফেটে পড়লাম, অন্যদিকে প্রচণ্ড ভয়ে বছর কয় আগে অস্ত্রোপাচার হওয়া হৃদপিণ্ডটি শব্দের গতি থামিয়ে দেবার উপক্রম করল। আনন্দিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, বহুদিন বেকার থাকলেও আমার নামের মাহাত্ম্য যে এতদূর গড়িয়েছে তা আগে টের পাইনি!

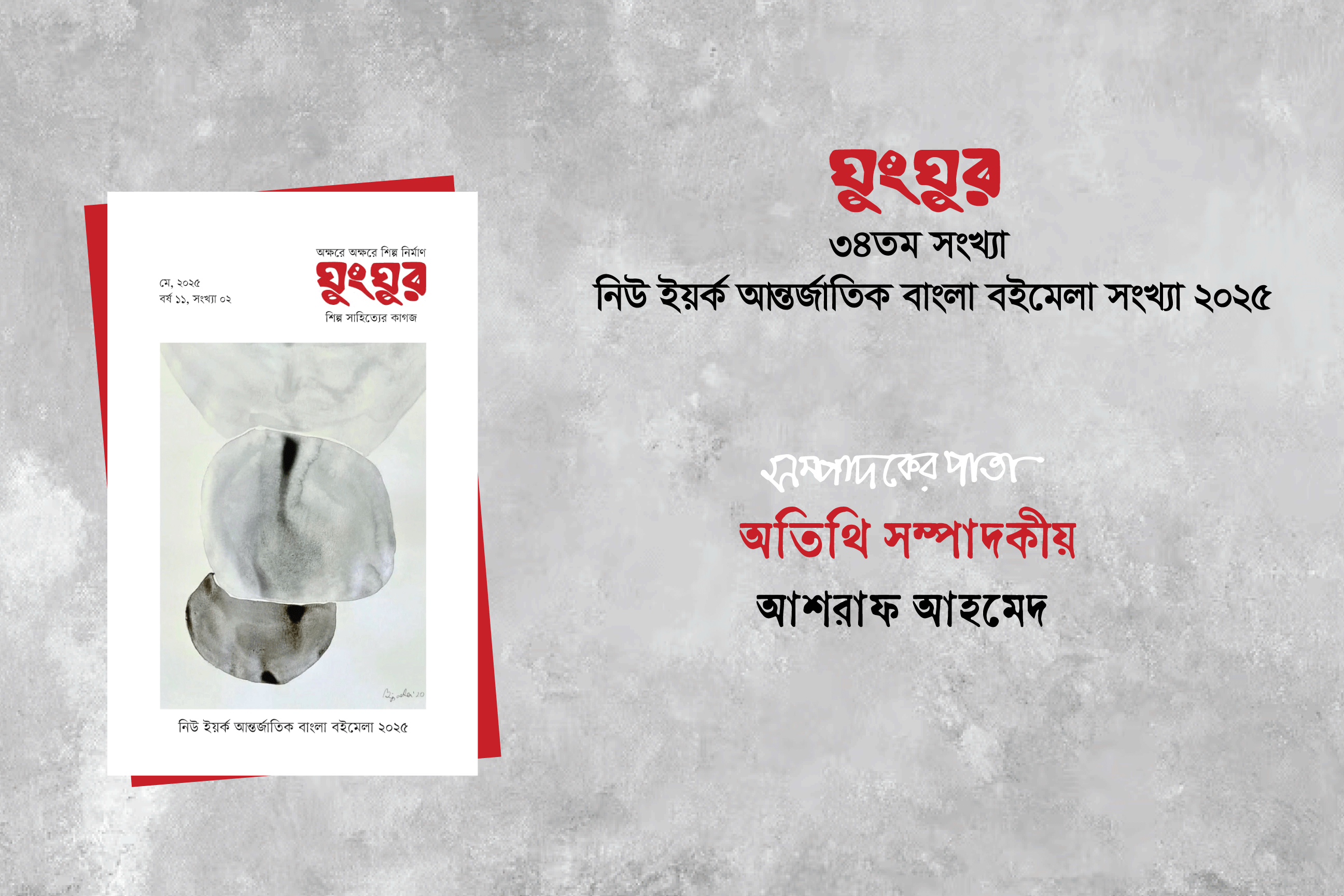

আর ভয় পেয়েছিলাম এই কারণে যে, এক মাসের মাঝে ছাপাখানায় পাঠাতে হলে এই পৌনে তিনশো লেখা আমি পড়বো কখন আর সম্পাদনাই বা করব কখন! ‘পানির চেয়ে মাছ বেশি নদীতে’ বাক্যটির মতো আজকাল অনেকের ‘পাঠকের চেয়ে লেখক বেশি’ অভিমতটিই কি তাহলে সত্যি?—তেমন ভাবনাও মনে উদয় হলো। তাই যদি হয়, তবে সংখ্যাগুরুর এই গর্বটি আমি আর আমার নামের মাহাত্ম্যের সঙ্গে যোগ করতে চাই না! যা কৃতিত্ব তার সবই ঘুংঘুর-এর। আর হবেই বা না কেন? গত ১১ বছর ধরে অঙ্গসৌষ্ঠব, মান ও কলেবরে মোট ৩৩টি সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করে সাহিত্যমোদীদের কাছে সাময়িকীটি বিশ্বব্যাপী একটি বিশেষ আসন করে নিয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও বহির্বিশ্বের অনেক নামজাদা এবং উদীয়মান লেখক এতে তাঁদের সৃষ্টি প্রকাশ করাতেই তা সম্ভব হয়েছে। স্বল্প সময়ের আহ্বানে তাই বিপুল সংখ্যক লেখা জমা পড়ার উদাহরণেই তা প্রমাণিত। বাংলা সাহিত্যে ‘লিটল ম্যাগ’ আন্দোলনের ইতিহাসে সাময়িকীটি একটি সম্মানিত আসনে বেঁচে থাকবে বলে বিশ্বাস করি।

যাই হোক, আমার ভয় লাঘব করতে হুমায়ূন কবির সাহেব বললেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতায় অনেক কিছুর মতো তাঁদের কাজও আক্রান্ত হওয়ায় নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় ঘুংঘুর প্রকাশ করার সিদ্ধান্তে বিলম্ব হয়েছে। তবে আমাকে সহায়তা করার জন্য ঘুংঘুর-এর একটি অভিজ্ঞ ও চৌকস সম্পাদনা পরিষদ যেমন আছে, একজন নির্বাহী সম্পাদকও আছে। তাঁরাই নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক বাছাই ও সম্পাদনার কাজটি করেন, কাজেই আমার ওপর বিশেষ কোনো চাপ পড়বে না। তাছাড়া সম্পাদক হিসেবে তিনি নিজে তো রয়েছেনই। এইসব আশ্বাসবাণী শুনে তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ করলাম। আমার আছে এক বদভ্যাস—নিজের কথা বলার সুযোগ পেলে দুনিয়ার আর কিছু মনে থাকে না। তাই আগেভাগেই নির্বাহী ও সম্পাদনা পরিষদ, এবং বিশেষ করে ডা. হুমায়ূন কবিরের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি।

তা কিছুক্ষণ আগে বলা আমাদের সমাজে ‘পাঠকের চেয়ে লেখকের সংখ্যা বেশি’ অভিমতের যথেষ্ট কারণও আছে। প্রতি বছর ঢাকায় যে একুশে বইমেলা হয়, অনেক লেখক ক্রেতার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর বইটি গছিয়ে দিতে চেষ্টা করতে দেখা ও শোনা গেছে অনেকবার। নিউইয়র্কের বইমেলাতেও কোনো কোনো খকের মাঝে এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। প্রায় এক যুগ থেকে বাংলায় আমি লেখালেখি করছি। আমার বই যে কেউ গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনবে তেমন আশা করি না। স্বীকার করতে বাধা নেই দুনিয়াতে আমার মতো লেখকের সংখ্যাই বেশি। তবুও মুখরক্ষার খাতিরে যারা আমার বই কেনেন বা আমি উপহার দেই, তেমন পাঠকদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারি। আমার ধারণা হয়েছে একশো জনের হাতে যদি আমার একটি বই পড়ে, পঞ্চাশজন একবার পাতা উল্টাবেন, দশজন প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করবেন, তিনজন মোটামুটি একবার কয়েক পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে দিয়ে পুরো বইটি পড়ার চেষ্টা করবেন, আর এক বা দুইজন সম্পূর্ণ বইটি পড়বেন। সেই এক বা দুইজন সাপ্তাহিক কোনো আড্ডায় উদাহরণ দিয়ে বইটি সম্পর্কে ভালো বা খারাপ মন্তব্য করবেন। উপস্থিত বাকি নয়জন পরবর্তী আড্ডায় নিজ ভাষায় তা বয়ান করবেন। এভাবে আমার পাঠক সংখ্যাও শতভাগ হয়ে যাবে। কাজেই অন্যের থাকলেও পাঠকের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

বই পড়ায় পাঠকের অনীহার কারণ কী? শুধু কি তাঁদের ওপরেই দোষ চাপিয়ে থাকা যাবে? প্রকাশক বা লেখকের দায়িত্বই বা কী? গত তিরিশ-চল্লিশ বছর থেকে বাংলাদেশে মানুষের হাতে পয়সা এসেছে। কেউ তা ব্যয় করে হাজীর বিরিয়ানি খেয়ে, কেউ মদ খেয়ে আবার কেউ বা বান্ধবীর পেছনে। স্বল্প সংখ্যক লোক আবার পকেটের পয়সা খরচ করে লেখক হতে চায়। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা কি অন্যদের চেয়ে মহৎ নয়? তা সেই খরচের পয়সাগুলো যাবে কোথায়? বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এগিয়ে এসেছে নতুন নতুন প্রকাশক। নতুন লেখকদের কারও বা লন্ডন অথবা আমেরিকা ভ্রমণের ইচ্ছা থাকলেও ভিসা পাওয়ার অসুবিধা অনেক, নিদেনপক্ষে একজন স্পন্সর লাগে। অন্যদিকে একটি বই প্রকাশ করতে পারলে সেখানকার বার্ষিক বইমেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ পাওয়া যায়। তেমন কোনো লেখক যদি নানা ধরনের, নানা রঙের ও নানা ভাষার লিফলেট জড়ো করে টাকার বিনিময়ে বই প্রকাশ করতে চান, তবে প্রকাশক পাওয়াও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়! তেমন বইয়ের পাঠক না-পাওয়া গেলে আপনি কাকে দোষ দেবেন?

না, তেমন ক্ষেত্রে পাঠককে দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু আমাদের অনেকেই যারা সত্যিকার অর্থেই বই বা সাহিত্য পাঠে আনন্দ পান, তাঁরাও কি সঠিকভাবে বই পড়েন? কেউ পড়েন কয়েক পাতা বাদ দিয়ে দিয়ে, কেউ মনোযোগী হন লেখার স্টাইলে বা স্বাতন্ত্রে, কেউ বা বিষয় বা কাহিনিতে। ফলে অনেকেই লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা প্রায়ই চোখের আড়ালে থেকে যায়। বই পড়াও যে একটা শিল্প হতে পারে পাশ্চাত্যে তা নিয়ে বহু আগেই লেখা হয়েছে। তেমনই ৮০ বছরের পুরোনো একটি বইয়ের প্রসঙ্গ টেনে বিখ্যাত প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন ঘুংঘুর-এর বর্তমান সংখ্যায়। বই পাঠে আগ্রহীদের কাছে তা মর্যাদা পাবে বলে আশা করি।

এই তো গেল আমাদের পাঠাভ্যাসের একটি সমস্যার কথা। বিগত দুই দশক থেকে প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী মুদ্রিত বইয়ের চাহিদা কমে যাওয়ার যে ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে তাতে কি পাঠকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে? ঘুংঘুর-এর গত বছরের নিউ ইয়র্ক বইমেলা সংখ্যায় এ-সংক্রান্ত সমস্যাটি নিয়ে অতিথি সম্পাদক ড. আবদুন নূর বিষদ আলোচনা করেছেন। তাতে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা যোগ করতে পারি। চাকরিতে থাকাকালীন আমার ছোট প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি কমিটির প্রধান ছিলাম, এবং ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের বিশাল লাইব্রেরি কমিটিরও সদস্য ছিলাম। প্রায় সব বই ও জার্নাল ইলেকট্রনিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকায় আমার হাত দিয়ে এবং আমার চোখের সামনেই দুটি লাইব্রেরির আয়তন প্রায় এক দশমাংশে নেমে এসেছিল। নিজের অফিস ডেস্ক বা বাসায় কম্পিউটার পর্দায় সব পেয়ে যাওয়ায় তাঁদের লাইব্রেরিতে পদার্পণও করতে হতো না। বাংলাদেশে এখনো এর প্রতিফলন না-ঘটলেও প্রায় সব পত্রপত্রিকা এবং অনেক ইলেকট্রনিক সাহিত্য পোর্টাল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

এর সঙ্গে স্মার্টফোনে পুস্তকসহ দুনিয়ার সচিত্র সব তথ্য সহজলভ্য হওয়ায় নতুন প্রজন্মের মুদ্রিত বইপড়ার প্রতি আগ্রহ কমছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। জীবনকে সহজ করে দেয়া প্রযুক্তির এই ট্রেন্ডটি অব্যাহত থাকলে পুস্তক মুদ্রণশিল্প যে একসময় মিউজিয়ামে স্থান করে নেবে তাতে সন্দেহ করা উচিত না। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জাপানের ট্রেন-বাসে সব যাত্রী হাতে ধরা বইতে মুখ গুঁজে থাকতে দেখেছি। গতবছর সবাইকে একটি মুঠোফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে মনোযোগী দেখেছি—কাগজের বই হাতে একজনকেও দেখিনি! সেক্ষেত্রে আগামীর নতুন পাঠকের কাছে কীভাবে বইকে জনপ্রিয় করা যায় তা প্রথাগত লেখকদের এখনই সিরিয়াস চিন্তাভাবনা করা উচিত।

প্রথাগত মুদ্রিত বই লেখকের দুশমন স্মার্টফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের দৌরাত্ম্যের পর সম্প্রতি সব লেখকের কাছে এর চেয়ে ঢের বেশি শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে চ্যাটজিপিটি নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সংক্ষেপে এআই। এই বদমাশ মুহূর্তে আপনার সব প্রশ্নের শুধু উত্তরই দেয় না, আপনি যদি বলেন ঘুংঘুর সাহিত্য পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠাতে চাই, দাও না ভাই একটা লিখে। লেখার আগে সে জানতে চাইবে আপনি কি রবীন্দ্রনাথ অথবা জীবনানন্দ, কোন কবির মেজাজে লেখাতে চান? আপনার উত্তর শুনে নিমেষে সে তাঁদের চেয়েও ভালো একটি কবিতা লিখে ফেলবে! সংবাদপত্রে দেখেছি এআই বাজারে আসায় সবচেয়ে বেশি চাকরি হারাচ্ছে লেখকরা। কয়েক বছর থেকে আমার বইয়ের প্রকাশক একটি আত্মজীবনী লিখতে আমাকে তাগাদা দিলেও কোনোমতেই পেরে উঠছিলাম না। ভাবলাম চ্যাটজিপিটিকে বলি না কিছু লিখে দিতে। পরখ করার জন্য ওকে পাঁচশো শব্দের একটি আত্মজীবনী লিখতে বললাম। সে খুব সুন্দর একটি লিখল বটে তবে তাতে আমার গ্রামের, মা এবং বাবার নাম যা লিখল তা জানতে পারলে আমার প্রকৃত পিতামাতা রাগে কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতেন!

কবি, প্রাবন্ধিক ও ভয়েস অব আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক আনিস আহমেদ চ্যাটজিপিটি বা এআই এর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন ঘুংঘুর-এর এই সংখ্যায়। লেখাটি আগ্রহ উদ্দীপক আলোচনার জন্ম দিতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্ন থেকেই জনপ্রিয়তার দিক থেকে ছোটগল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হয়ে আছে। বাঞ্ছনীয় দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করা এই গল্পগুলোও আবার নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথমদিকের ছোটগল্প—ঘটনা বা কাহিনিনির্ভর হলেও সময়ের সঙ্গে এর পরিবর্তনও বেশ লক্ষণীয়। আধুনিক ছোটগল্পে কাহিনির বদলে তাত্ত্বিক বা ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের প্রাধান্য থাকে। আর কোথাও থাকে শব্দের পর শব্দ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পারস্পরিক সম্পর্কহীন বাক্যের পর বাক্য দিয়ে পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ। এই সংখ্যায় একুশে পদকপ্রাপ্ত ও নন্দিত কথাসাহিত্যিক মঈনুল আহসান সাবের-এর একটি ছোটগল্প সবাই উপভোগ করবেন বলে আশা করি। পশ্চিম বঙ্গের ‘সাহিত্য অকাদেমি’ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও’হেনরি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের চমৎকার ছোটগল্পটি এই সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভাষাতাত্ত্বিক, পণ্ডিত পবিত্র সরকার দুই বাংলায়ই একজন সংস্কৃতিমনা সাহিত্যিক ও গবেষক হিসেবে সমাদৃত। এ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন সদ্য প্রয়াত সান্জীদা খাতুনের ওপর একটি স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধ, যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আমার ধারণা।

ছোটগল্পের বাঁক পরিবর্তন ঘটে চললেও অনেকের মতে ছোটগল্পের ধারাবাহিক ঐতিহ্য ও জৌলুসের দিন আর নেই। মানুষও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, পাঠের সময় কম। হয়তো তেমন ভাবনা থেকেই দীর্ঘ দশ মিনিট নয়, তার চেয়েও অনেক অল্প সময়ে গল্পের পুরো স্বাদটি দীর্ঘক্ষণ ধারণ করে রাখা যায়, তেমন অণুগল্পের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে আজকাল। কবি ও নাট্যকার মিজানুর রহমান খানের অণুগল্প আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর দুটি অণুগল্প সংযোজন করা হলো।

প্রথমেই যা বলছিলাম, সুযোগ পেলে আমি কথা বা লেখা থামাতে পারি না। অথচ জানি পাঠকরা উড়ে এসে জুড়ে বসা আমার মতো অতিথি সম্পাদকের কথা পড়তে চাইবেন না। যারা কষ্ট করে দিনরাত খেটে লেখা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন, পাঠকরা তা পড়তে উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। স্থানাভাবে এই সংখ্যায় সবার লেখা ছাপানো গেল না। কিন্তু তাঁদের সবাইকে বিশেষ করে যাদের লেখা এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

২০২৫ সালের নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা সফল হোক।

আশরাফ আহমেদ

পটোম্যাক, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

২৯শে এপ্রিল, ২০২৫