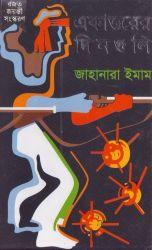

নতুন দৃষ্টিতে ‘একাত্তরের দিনগুলি’

একাত্তরের দিনগুলির (১৯৮৬) জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪) একজন আদর্শ গৃহিণী, যার শিক্ষা, রুচিবোধ ও সংস্কৃতি সমকালীন সমাজের জন্য নিখুঁত মানদণ্ড ছিল। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিপন্ন জীবনকে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত সকল লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে তিনি চিনতেন। তাঁর মননে স্বদেশের প্রতি গভীর মায়া, আচরণে স্বদেশকে লালনের চেষ্টা স্পষ্ট। মা হিসেবে ছেলে রুমীর জন্যও তাঁর মমত্ববোধ কম নয়। অবরুদ্ধ ঢাকার লোমহর্ষক দিনগুলোতে পরিবারের ঢাল হয়ে তাদের রক্ষা করেছেন আবার মা হয়ে ছেলেকে কোরবান করেছেন দেশের জন্য। এই নারীই যুদ্ধের পর একাত্তরের দিনগুলির মাধ্যমে সন্তান রুমীর কথা জানাতে চেয়েছেন দেশবাসীকে। একইসঙ্গে নারীত্ব-মাতৃত্ব-মনুষ্যত্বের বৃহৎ পরিধিতে চেতনার অগ্নিশিখা জাহানারা ইমাম হয়ে উঠেছেন শহিদ জননী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কতটা উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা ও সহযোগিতা তিনি করেছেন তার অন্তর্গূঢ় ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই দিনলিপিতে। দেশে যখনই কোনো ক্রান্তিলগ্ন আসে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লগ্ন আসে তখনই এদেশের মানুষ একাত্তরের বীর জননী জাহানারা ইমাম, তাঁর মাতৃভূমি এবং বীর সন্তান রুমিকে বারবার ফিরে পায় নিজেদের মাঝে।

জাহানারা ইমামের মননে সমকালীন ঘটনা ও তার তাৎপর্যবোধ ছিল গভীর। বিশেষ করে তিনি যেহেতু ঢাকার প্রাণকেন্দ্র এলিফ্যান্ট রোডে থাকতেন সেখান থেকে সবকিছু জানা ও বোঝা কিছুটা সহজ ছিল। ১লা মার্চের বর্ণনায় দেখা যায় দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিস হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি জিনিস খুজছেন দোকানে। স্বদেশ, স্ব-সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এখানেই স্পষ্ট হয়, এরপরের বিপর্যস্ত দিনগুলোতে সে দায়বদ্ধতা যেন ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। একাত্তরের দিনগুলির ঘটনার বর্ণনা ১লা মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কারণ এদিন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় মূলত যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় বাঙালি। এই মাসেই একটি দেশের নতুন পতাকা উন্মোচন থেকে নতুন জাতীয় সংগীতের প্রকাশের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছেন জাহানারা ইমাম এবং তাঁর পরিবার। ২৩শে মার্চ নিজ বাড়িতে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়েছেন এবং গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন পতাকা দেখার জন্য। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে হওয়া গোলা-গুলির আওয়াজে বারবার কেঁপে উঠেছে ধরণী তার সঙ্গে দুশ্চিন্তা বেড়েছে জাহানারা ইমামের। নতুন একটি বৈষম্যহীন দেশ পাবার আকাঙ্ক্ষা কতটা প্রবল ছিল তা প্রথমেই স্পষ্ট হয় তাঁদের আচরণ ও কাজে।

ভাসানীর বক্তৃতা শুনে জাহানারা ইমামের প্যারাডাইজ লস্টের বিখ্যাত উক্তি মনে হয়, ‘স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অধিক ভালো’। দেশের হালচাল নিয়ে তাঁর আলাপের অন্যতম সঙ্গী ছিল রুমী। রাজনৈতিক পরিস্থিতির আদ্যোপান্ত তার জানা। কখন থেকে স্বাধীন বাংলার দাবি উঠেছিল তা মা না জানলেও সন্তান জানে। তৎকালীন ছাত্রনেতাদের সাহসী নেতৃত্ব তাকে অভিভূত করেছিল। এসময় রুমীর দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মানসিকতা তাঁর চোখ এড়ায়নি। মা হিসেবে কিছুটা সাবধান করলেও জোর করে রুমীকে আটকে রাখেননি। দেশের উত্তাল পরিস্থিতিতে হরতাল, কারফিউ উপেক্ষা করে বন্ধুর হোন্ডায় চড়ে সকাল-সন্ধ্যা মিটিং মিছিল করে বেরিয়েছে রুমী। প্রথমদিকে ছেলেকে নিয়ে যে ভীত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা মা হিসেবে চিরন্তন মানসিক দ্বন্দ্বেই সীমাবদ্ধ। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যেকোনো সংগ্রামে প্রথম আঘাতটা তরুণ, যুবকদের ওপরই আসে। তাই ছেলেদের জন্য চিন্তা থেকেই তিনি যুদ্ধের শুরুর দিকে তাদের কিছুদিন এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় না রেখে গুলশানের বাসায় রাখেন। ভয়, অজানা আতঙ্কের পাশাপাশি দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধের সংবাদে তাঁর মনে প্রবল উত্তেজনাও বিরাজমান ছিল তখন। এতকিছুর মধ্যেও ছেলে রুমীর জন্মদিনে ২৯ মার্চ ভালো রান্নার আয়োজন করেন। মা হিসেবে যেমন তিনি সক্রিয় তেমনি দেশাত্মবোধক গান শুনে জাহানারা ইমাম বলেন ‘… বাইরে পথে-প্রান্তরে বন্দরে-জংশনে যারা রক্তাক্ত সংঘর্ষে নেমেছে, তাদের মাঝে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে’।(১৮ই মার্চ) নিজে যেমন পড়ুয়া ছিলেন দুই সন্তানও হয়েছিল বিদ্বান। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার বাইরে দেশি-বিদেশি সাহিত্য ছিল তাদের পাঠ্য। প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, জীবনানন্দ কিংবা প্রতীচ্যের জন মিল্টন, কার্ল মার্ক্স, লেনিন, মাও সে তুং গুলে খেয়েছে রুমী৷ ১০ই মার্চের স্মৃতিতে জাহানারা ইমাম বলেন, “রুমীদের আলাপ-আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও-সে-তুঙ”।(এ.দি.) তাদের মতোই বিপ্লবী মননকে ধারণ করেছিল রুমী। ফিলিস্তিনে লিবারেশন আর্মিতে যেতে চেয়েছিল একসময়। সেখানে যেতে না পারলেও দেশকে মুক্ত করার লড়াইয়ে যুক্ত হতে পেরেছিল। যুদ্ধে যাওয়ার সময় সে সঙ্গে নিয়েছিল দুই সেট কাপড়, তোয়ালে, সাবান, স্যান্ডেল এবং সুকান্ত সমগ্র আর জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা বই। অনেকটাই প্রাগ্রসর ছিলেন তারা সময়ের তুলনায়। সেই প্রাগ্রসরতা শুধু জীবন-যাপনে নয়, প্রকাশ পেয়েছিল তাদের অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমী মনোভাবে। রুমীর মনে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা যেমন ইহুদিদের মানুষ বলে গণ্য করেনি। ঠিক তেমনি পাকিস্তানিরাও বাঙালিদের মুসলিম মনে করেনা। অথচ বাঙালিরা তাদের থেকে বহু গুণে খাঁটি মুসলিম। ধর্ম ও দেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে যে হত্যাযজ্ঞে বৈধতা আনার চেষ্টা করেছিল ইয়াহিয়া ও তাঁর হুকুমের টেক্কা টিক্কা খান প্রকৃতপক্ষে তা ছিল অযৌক্তিক। অযৌক্তিক হওয়ার কারণেই কোনো বিচারপতি টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করায়নি। পূর্ব পাকিস্তান কতটা শোষিত ছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তারা পরখ করেছে। তাদের চাওয়া ছিল একটি বৈষম্যহীন দেশ। কিটি যখন বাঙালির শোষণ, বঞ্চনা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন জাহানারা ইমাম গত চব্বিশ বছরের বৈষম্য, শোষণ, অবিচারের পরিসংখ্যান ঘাটেন আর বলেন—‘পাই-পয়সা ধরে হিসাব করে কিটিকে দেখিয়ে দেব—চাল, আটা, নুন, কাগজ, সোনা থেকে শুরু করে সব খাতে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে’। (১২ই মার্চ, এ.দি.)। লেখক সংগ্রাম শিবিরের সম্মেলনে রণেশ দাশগুপ্ত, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, রাবেয়া খাতুন, আহমদ ছফার বক্তব্যে তিনি উদ্দীপ্ত হন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), মুনীর চৌধুরীসহ (১৯২৫-১৯৭১) অনেক লেখক, সাহিত্যিক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দেওয়া তাদের খেতাব বর্জন করেন। এসব বর্জনের মাধ্যমে তাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সেসময় বসে নেই জাহানারা ইমামের সন্তানেরাও। তারা ঘরে বসে বোমা-পটকা বানানো শুরু করে। লেখিকা সাময়িক বিভ্রান্ত হলেও তিনি দ্বিধায় আছেন ছেলেকে আটকে রাখা নিয়ে। সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তা একসময় প্রবল হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র বা ভবিষ্যদ্বাণী এসব কিছুতে বিশ্বাস না করলেও তিনি অজিত নিয়োগীকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলেন, ‘আমার কপালে পুত্রশোক আছে কিনা তাই বলুন। ওটা থাকলে লখিন্দরের লোহার ঘর বানিয়েও লাভ নেই।’ (১৭ মার্চ, এ.দি.) বাইরে পথে-প্রান্তরে-বন্দরে-জংশনে মিছিল-সমাবেশে মিশে যেতে চান লেখিকা। যুদ্ধের সব খবরই তিনি পেতেন, উন্মুখ হয়ে পড়তেন খবরের কাগজ। যখনি দেখতেন পত্রিকায়ও চাটুকারিতা তখন রাগে, দুঃখে দুমড়ে-মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলতেন পত্রিকা। কিন্তু যে খবরগুলো তিনি মানুষের মুখে শুনতেন তা তাঁকে গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত করতো। বিশেষ করে ১লা এপ্রিলের দিনলিপিতে তিনি বলেন—‘লুলু, রঞ্জু—আরও কয়েকজনের মুখে শুনলাম—ওরা দেখেছে ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, যার পেছনটা খোলা থাকে, সেই ট্রাকে অনেকগুলো জোয়ান ছেলে বসা, তাদের হাত পেছনে বাঁধা, চোখও বাঁধা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে’! এই ভয়ে তিনি রুমীকে একা বেরোতে দেননি। নিজে গাড়ি চালিয়ে তাদের সব জায়গায় নিয়ে গেছেন। কিন্তু এত সচেতনতাও রুমীকে যুদ্ধবিমুখ করতে পারেনি। বরং যত দিন গেছে রুমীর মনে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাসনা তত বৃদ্ধি পেয়েছে।

একাত্তরের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যখন রুমী অনুমতি চায় তখন তার বয়স মাত্র বিশ। এ বয়সে তার মধ্যে ছিল প্রবল প্রত্যয়, আশা ও দেশকে স্বাধীন করার অদম্য বাসনার ঝড়। আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েও তার দেশপ্রেম তাকে সংকটের মুহূর্তে দেশে থাকতে বাধ্য করে। রুমী মাকে বলেন, ‘আমেরিকা থেকে হয়তো বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব; কিন্তু বিবেকের ভ্রুকুটির সামনে কোনোদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না’। বিতর্কের সেরা বক্তা রুমী মায়ের কাছে জিতে যায় যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতির তর্ক-বিতর্কে। জাহানারা ইমাম বলেন ‘দিলাম, তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে৷ যা তুই যুদ্ধে যা’। (২১ এপ্রিল, এ.দি.) লোহার সাঁড়াশি দিয়ে পাঁজরের হাড় চেপে ধরার অনুভূতি বহন করেও তিনি নিজ মাতৃসত্তার আগে দেশমাতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর মাঝে ৩রা মে জাহানারা ইমামের জন্মদিনে জামী তাঁর মাকে দেয় একটা কালো গোলাপ এবং রুমী দেয় লিয়ন উরিসের মাইলা-১৮ বইটি। এই বইটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পোলিশ ইহুদিদের ওপর নাৎসীদের হামলাকে পোলিশরা কীভাবে প্রতিহত করেছে তার বর্ণনা আছে। মায়ের জন্মদিনেই রুমী তার যুদ্ধে যাওয়া ঠিক হওয়ার সুখবরটি দেয়। এসময় মা হিসেবে জাহানারা ইমামের যে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিরল। প্রথমবার রুমী ৭ই মে’তে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বের হয়। কিন্তু রাস্তায় ঘাপলা থাকায় ১১ই মে ফিরে আসতে হয় তাকে। মেলাঘরে প্রথমবার যেতে সফল না হলেও চেষ্টা থেমে থাকেনি।

১৪ই জুন দ্বিতীয়বার বাংলার বর্ডার ক্রস করে যুদ্ধে যায় রুমী। মেজর খালেদ মোশাররফের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিয়ে যে রুমী ফিরে আসে সে আর বড়লোকের আদুরে সন্তান নয়, সংগ্রামী জওয়ান। মেলাঘরে থাকাকালীন রুমীর পাঠানো লোকের কাছে সাহায্য পাঠিয়েছেন জাহানারা ইমাম। নানা উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করাই হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ৩রা জুলাই রুমীর চিঠি আসে যেখানে সে জানায়, ‘আমি ভালো। মণি ভাইদের সঙ্গে আছি। এদের যা যা দরকার, সব দিয়ো’। মূলত দেশে যত ব্রিজ, কালভার্ট আছে তা ওড়ানোর ব্যাপারে তথ্য চেয়েছে সে। শরীফ ও বাঁকা দিনরাত পরিশ্রম করে তার কপি তৈরি করেছে। এর মাঝে রুমীর সহযোদ্ধা শাহাদত, আলম, জিয়া, মনু, দুলু, রাজু, পারভেজ বারবার এসেছে সাহায্য নিতে। কিন্তু রুমী আসেনি ফলে আদরের সন্তানের চিন্তায় জাহানারা ইমাম অসুস্থ হয়ে যান। ডাক্তার ওষুধ দিলেও তিনি বলেন, ‘আমার আসল ওষুধ আছে মেলাঘরে। সেই ওষুধ কে এনে দেয়!’(১লা আগস্ট) এই ওষুধ বাড়ি আসে ৮ই আগস্ট। ততদিনে রুমীর মুখভর্তি দাড়ি, চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে থেকে কালচে হয়ে গেছে। ঘোড়ার ডাল, পোকার রুটি খেয়েও রুমীর ছিলনা আফসোস। দেশকে মুক্ত করাই ছিল রুমী ও রুমীর মতো আরও হাজারো তরুণের লক্ষ্য। জীবন তরীর বাঁকা ঢেউয়ে তারা হারিয়ে যায়নি। শহীদ আজাদ, বদিসহ শাহাদত, আলম, জিয়া, মনু, দুলু, রাজু, পারভেজ, জুয়েল, কাজী, সেলিম (শাহীন স্কুলের ছাত্র, মেট্রিক পরীক্ষার্থী), হ্যারিস, মুক্তার, স্বপন ছিল রুমীর সঙ্গী। নৌকায় করে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন দেখতে যাওয়া কিংবা ধানমন্ডির আঠারো নাম্বারে আক্রমণে তারা রেখেছে সাহসী ভূমিকা। মা হিসেবে জাহানারা ইমাম বলেছিলেন, ‘সাহসী তোমরা সবাই। তোমাদের রিফ্লেক্স নিখুঁত। অপূর্ব তোমাদের টিমওয়ার্ক। তোমরা সবাই দুর্দান্ত’। (২৭ আগস্ট) রুমী এই ছোট্ট জীবনেই এত বেশি অভিজ্ঞ ছিল যে মাকে অনায়াসে বলতে পেরেছিল ‘যদি চলেও যাই, কোনো আক্ষেপ নিয়ে যাব না’।(২৮ আগস্ট) ২৯ আগস্ট রুমীকে ধরে নিয়ে যায় মিলিটারিরা। এরপর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। খুনে সরকারের কাছে মার্সি পিটিশনও করেনি তার বাবা-মা। কারণ এতে রুমীর আত্মসম্মানেই আঘাত করা হবে। হানাদারদের প্রবল অত্যাচার সহ্য করেও নিজেদের নীতিতে ছিল অটল। রুমীকে টর্চার সম্পর্কে রুমী তাঁর ভাইকে বলে ‘ওরা আমাকে ব্রেক করার জন্য এমনভাবে টর্চার করেছে বাইরে কোথাও কাটেনি, ভাঙেনি। কিন্তু ভেতরটা মনে হচ্ছে চুরচুর হয়ে গেছে!’(৩ সেপ্টে. এ.দি.) এভাবেই না জানি কত কষ্ট দিয়ে মারা হয়েছে রুমীকে এবং রুমীর মতো অনেক দেশপ্রেমিককে।

মা হিসেবে জাহানারা ইমামের হাহাকার! ‘রুমী নেই? এই নবীন বয়সে–যখন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করার জন্য সবে বিকশিত হচ্ছিল, তখনই সে নেই?’ (১৪ সেপ্ট.) দিনের পর দিন লুকিয়ে থেকে, রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়ে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন রুমী দেখেছিল আমরা সেই স্বাধীন দেশের লোক। জাহানারা ইমাম সব সংগ্রামী তরুণের মাঝে নিজের রুমীকে খুঁজে নিয়েছেন। সন্তানের ছবির নিচে লিখে রেখেছিলেন জীবনানন্দের অমর পঙক্তি ‘আবার আসিব ফিরে—এই বাংলায়’। সন্তানের মৃত্যুতে জাহানারা ইমাম থেমে থাকেননি। যে যুদ্ধ করতে গিয়ে রুমীর প্রাণ গেল সেই যুদ্ধের কান্ডারিদের তিনি আপন করে নিলেন। এবার যেন সকল মুক্তিযোদ্ধাই তাঁর সন্তান রুমীর প্রতিকৃতি হয়ে উঠল। তাই তো খালেদের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর মনে রুমীর শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠে। ঈদের দিন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করে অপেক্ষায় থাকে কখন তারা আসবে এবং তাদেরকে তিনি মন ভরে খাওয়াবেন, জামায় আতর লাগিয়ে দিবেন। যোদ্ধাদের জন্য গরম কাপড় সংগ্রহ করে রাখেন। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে তাঁর সন্তানেরা এই শীতে জুতা-মোজা পড়ে যুদ্ধ করছে। তাদের জন্য স্টোর রুম ভর্তি করে রেখেছিলেন চাল-ডাল থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় খাদ্য দিয়ে।

এই বইয়ের না হলেও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন খালেদ মোশাররফ। তাঁর পরিশ্রম, অবদান, মাহাত্ম্যকে জানা যায় এ গ্রন্থ থেকে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের চাকরির পরোয়া না করে, স্ত্রী-সন্তানদের কথা না-ভেবে এগিয়ে যান অনিশ্চয়তার পথে। তাঁর শ্বশুর বাড়ি থেকে শুরু করে স্ত্রী-সন্তান এসময় ভয়াবহ কষ্টে দিনাতিপাত করছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এই তিন ফ্রন্টে যুদ্ধের কথা বলেন তিনি৷ সামরিক ফ্রন্ট ছাড়া বাকি ফ্রন্টগুলোতে দেশের আপামর জনসাধারণকে আহ্বান করেন তিনি। ধীরে ধীরে দুই নম্বর সেক্টর গড়ে তোলেন এবং মেলাঘর ছিল তার হেডকোয়ার্টার্স। তাঁর উৎসাহ পেয়েই যুদ্ধে আসে বাদল এবং ধীরে ধীরে যোগ দেয় ঢাকার যত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, টগবগে, বেপরোয়া ছেলে। খালেদ মোশাররফ ভারত সরকারের নাকের ডগায় বসে স্বাধীনতাকামী যুদ্ধকামী ছেলেদের ট্রেনিং দিয়েছেন মেলাঘরে। আওয়ামী লীগ বা ভারত সরকারের বিধিনিষেধের ধার ধারেননি এক্ষেত্রে। এই দুঃসাহসী, আত্মবিশ্বাসী, নির্ভিক খালেদ মোশাররফ গেরিলাদের দেবতাতুল্য ছিলেন। তিনিই সবাইকে বলতেন, ‘কোনো স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। চায় রক্তস্নাত শহীদ’। কসবা যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় শত্রুর শেলের আঘাত তার কপালে লেগে তিনি গুরুতর আহত হন। জাহানারা ইমাম তাঁকে বলেছেন গেরিলাদের গার্ডিয়ান এঞ্জেল।

একাত্তরের দিনগুলি শুধু রুমী নয়, জাহানারা ইমামের ভাষ্যে তার চারপাশের আত্মীয়-পরিজনের যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতাসহ নানা বিষয় উঠে এসেছে। জানা যায় টাট্টুর কাউকে না-জানিয়ে যুদ্ধে যোগদান ও অপারেশনের জন্য ঢাকায় আসা। এই ঘটনাই প্রথম জাহানারা ইমামের মনে লড়াইয়ের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিল। এদিকে জাহানারা ইমামও যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য করা শুরু করেন। বোরহানের হয়ে মিসেস মুসাকে তথ্য পৌঁছে দেন এবং বাংলা একাডেমির তৎকালীন ডিরেক্টর কবীর চৌধুরীকে একটি চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ভার নেন। শরীফ ইমামের সবসময় সহযোগী মনোভাব, তাঁর বন্ধু ফকির, বাঁকার সহযোগিতাও ছিল যুদ্ধে। পাকিস্তান কনসালট্যান্টের ডিরেক্টর মজিদ সাহেব ১০ হাজার টাকা সহায়তা দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। মিনির চাচাতো, খালাতো, পাড়াতুতো ভাইরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। তাদের বাড়িতেও মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত স্বাভাবিক ছিল।

জাহানারা ইমাম যে উচ্চতায় থাকেন সেখানে কোনো নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার খবর না আসলেও জাহানারা ইমাম ডাক্তারের বয়ানে বর্ণনা করেছেন ধর্ষিতা নারীদের দুঃখগাথা। ডাক্তার আর্তনাদ করে বলেছিল ‘ধর্ষিতা মহিলা। অল্প বয়সী মেয়ে থেকে শুরু করে প্রৌঢ় মহিলা, মা, নানি, দাদি– কেউ রেহাই পাননি’। নামাজ ও কোরআন পাঠরত নারীকে রেপ করার ঘটনা হয়তো ইতিহাসে ’৭১ এই প্রথম।

যুদ্ধ চলাকালীন নানা গুজবের খবরও পাওয়া যায়। নানা আন্দোলন-সংগ্রামে গুজব হয়ে ওঠে প্রতিপক্ষের একটি অস্ত্র। প্রথমে রক্ত শুষে মানুষকে মেরে ফেলে রাখা। পরে ব্যাংকের অচল নোট। বাড়ির গয়না লুকিয়ে রাখার চেষ্টা সবই গুজবের বশবর্তী হয়ে করা হয়েছে। বিহারীদের লুটপাটের গুজব শুনে দরজা-জানালার শক্ত হুড়কো, ছিটকিনি লাগানোয় মনোযোগ দেয় সবাই। গুজব যে শিক্ষিত মানুষের মাঝেও দ্বিধা সৃষ্টি করে তার প্রমাণ।

গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা ছিল তখনো। যদিও গুটিকয়েক পত্রিকা ও রেডিও ছাড়া তখন কিছু ছিল না। সকাল হতেই পত্রিকা নিয়ে টানাটানি করে খবর জানার চেষ্টা কিংবা দিনশেষে রেডিওর গুটিকয়েক চ্যানেলে দেশের খবর জানাটাই তখন হয়ে উঠেছিল মুখ্য বিষয়।

এই বইটির অন্যতম বিষয় ছিল জীবনকে শিল্পের মধ্যে খুঁজে ফেরা। উপন্যাস, কবিতা, গানের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়। জাহানারা ইমাম তাঁর মনোভাব জানান দেন প্যারাডাইস লস্টের উক্তি দিয়ে। লিয়ন উরিসের মাইলা-১৮ বইটায় ২য় বিশ্বযুদ্ধে প্রতিরোধ কাহিনি, হেনরী এলিগের জিজ্ঞাসা ও লেনের ইপক্রেস ফাইল বইগুলোর মাধ্যমে মিলিটারিদের টর্চার সহ্য করার দীক্ষা নেয় রুমী। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সুকান্ত সমগ্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইত্যাদি তাদের পাঠতালিকায় ছিল। রুমী তাঁর প্রাক্তনের প্রসঙ্গে আবৃত্তি করে ‘যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে’। শামসুর রাহমানের ‘গেরিলা’ কবিতা আবৃত্তি করেছিল রুমী। জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতার লাইনটি জাহানারা ইমাম লিখে রেখেছিলেন রুমীর ছবির নিচে । শাহনাজ বেগমের ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’, ‘জন্ম আমার ধন্য হল মাগো’, ‘একতারা তুই দেশের কথা বলরে আমায় বল’ ইত্যাদি গান রেডিওতে শুনেছেন লেখিকা। আবার রুমী যেদিন মিলিটারির হাতে ধরা পরে সেদিন ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ গানটি তার প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করেছে।

এই গ্রন্থের আরেকটি খেয়াল করার মতো বিষয় হলো বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের উল্লেখ। যুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই অস্ত্র প্রয়োজন ছিল। পাক-মিলিটারির কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি, আধুনিক অস্ত্র এবং বাঙালিরা অস্ত্র মজুদের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। যৎসামান্য অস্ত্র দিয়েই গেরিলারা যুদ্ধ করেছে। এসব অস্ত্র লুকিয়ে রাখাও ছিল চ্যালেঞ্জের বিষয়। রুমীদের পানির ট্যাঙ্কে, আলমদের বাড়ির রান্নাঘরের মেঝের নিচে হাউজ বানিয়ে, মান্নানদের বাড়ির পেছনের উঠানে পুঁতে রাখা হয় অস্ত্র। ব্লাস্ট করার জন্য হাত বোমা, পি.কে প্রভৃতি ব্যবহার হতে দেখা যায়। শেষদিকে দেখা যায় পাক মিলিটারির হুকুম অনুযায়ী শরীফ ইমামের লাইসেন্স করা একটা বারো বোর শটগান, একটা টু টু বোর রাইফেল এবং একটা অ্যাশট্রা পিস্তল দিয়ে আসে।

শুধু একাত্তরের অন্যায় নয়, পরবর্তী সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেও যারা যুদ্ধ করে চলেছে প্রাণপণ তারা রুমীরই প্রতিকৃতি৷ রুমী একাত্তরের বীর যোদ্ধা। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে যে মেলাঘরে প্রশিক্ষণে গিয়েছিল এবং মৃত্যুকে পরোয়া না-করে বরং দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল৷ সেই রুমীর মতোই আমরা বারবার দেখি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। ন্যায্য অধিকার আদায়ে তারা কখনোই পিছিয়ে থাকে না। রুমীর সংগ্রামের সাহসের উৎস ছিলেন তাঁর মাতা। বলাই যায় নেপোলিয়ন যে আদর্শ মায়ের আকাঙ্ক্ষা করেছেন তার প্রকৃত রূপায়ণ জাহানারা ইমাম। এখনো হাজার মা জাহানারা ইমামের মতোই সাহসী ভূমিকা রাখছে সন্তানের জীবনে। একাত্তরের দিনগুলি থেকে মানুষ আরও একবার প্রমাণ পেয়েছে ন্যায্য অধিকার আদায়ের তীরহারা ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেওয়া কঠিন। কিন্তু একবার পাড়ি দিতে পারলেই উজ্জ্বল দিনের দেখা পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার জনতা যেমন উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া জলপ্রপাতের মতো একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের রুখে দেওয়া সম্ভব হয়নি কখনো তেমনি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তরুণ সমাজের প্রতিটি ন্যায্য আন্দোলন রুখে দিতে পারেনি কোনো শাসক। আর ভবিষ্যতেও তা সম্ভব নয়।

মাকসুদা আক্তার প্রাবন্ধিক। তিনি ঢাকায় বসবাস করেন।